Disponível na Netflix, a primeira temporada do thriller “The Alienist”, produzida e veiculada pela TNT norte-americana, traz Daniel Bruhl, Dakota Fanning e Luke Evans na história criada em 1994 por Caleb Carr. A série segue Laszlo Kreisler (Brühl), um “alienista”, enquanto ele tenta decifrar a mente de um serial killer na Nova York do final do século XIX, cujas vítimas são garotos queer que se prostituem no submundo da metrópole.

Sem entregar muito do roteiro (até porque, quem suporta spoilers?), o alienista era uma espécie de psiquiatra da época, já que as pessoas com transtornos mentais eram consideradas “alienadas” de suas naturezas verdadeiras. Em uma linha do tempo na qual impressões digitais e fotografias mal existiam, Kreizler decide contornar a investigação ineficiente da polícia e traçar um perfil psicológico do tal serial killer (termo que também não existia então), na esperança de capturá-lo.

A ajuda de Kreizler torna-se necessária a partir do momento que a polícia de NY, envolta em indiferença, homofobia e receio de atingir a elite, faz vista grossa para os crimes. Imagina, uma polícia que prefere ignorar asssassinatos e atrasar investigações por que eles só atingem pessoas vulneráveis e podem ter sido cometidos por pessoas ligadas ao poder. Parece coisa de série mesmo, né? Nada a ver com o cenário em que vivemos hoje. Certo?

Voltando à série: Kreizler, com a ajuda do ilustrador John Moore (Evans), do comissário Theodore Roosevelt (Brian Geraghty) e da secretária da polícia Sara Howard (Fanning), começa a investigar os prostíbulos onde adolescentes andróginos se travestiam para saciar os desejos de homens ricos e mais velhos que, hoje, seriam facilmente chamados de pedófilos (com todas as razões para tal).

Ao longo desse “mergulho” no submundo novaiorquino, os protagonista (e, consequentemente, o público) conhecem o jogo de poder por trás dos bordeis para homens, a realidade de garotos imigrantes e órfãos que foram obrigados a se prostituir e todo o clima de homotransfobia que imperava na época. E, apesar de ser uma história fictícia, essa porção do roteiro acerta em cheio nos fatos e como os LGBTs, especialmente os transexuais, eram ainda mais marginalizados no final de 1800, em NY.

O submundo LGBT na Nova York do século XIX

Apesar de a transexualidade nas Américas existir desde antes da colonização europeia, quando tribos indígenas veneravam indivíduos com um “terceiro gênero”, o primeiro registro oficial de um norteamericano que fugia a esses padrões surgiu em 1620, com Thomas/Thomasine Hall. Registrado como homem, Thomasine manteve-se como tal até o início da vida adulta, quando mudou seu corte de cabelo, seu nome, passou a se vestir com roupas masculinas e se relacionar com outras mulheres, adotando a identidade que manteve até o dia de sua morte.

Até o final do século XIX, os casos de transexualidade nos Estados Unidos acusam uma maior existência de mulheres que transicionaram para o gênero masculino, como foi o caso de Joseph Lobdell, registrado no nascimento como Lucy Ann Lobdell, em 1829. Joseph casou-se com um homem, teve uma filha e, após o falecimento do marido, largou a criança com a família para viver como um professor de música e assumir sua verdadeira identidade, sendo posteriormente preso e condenado como insano no estado de Virgínia.

Além dos dois casos citados acima, estima-se também que cerca de 240 mulheres se tranvestiram para lutarem na Guerra Civil, entre 1861 e 1865, já que não seriam aceitas no exército norteamericano por causa do gênero. Algumas delas continuaram a viver como homens após o fim da Guerra, com Albert Cashier sendo o caso mais notável da época.

E eis que chegamos ao final do século XIX e o movimento andrógino de Nova York que é mostrando em “The Alienist”. Se o livro de Carr já trazia por si só uma descrição histórica detalhada da sociedade novaiorquina, a série, apoiada por figurinos, direção de arte, fotografia e toda uma mise en scène impecáveis, dá vida a personagens reais que habitavam o submundo da métropole na época.

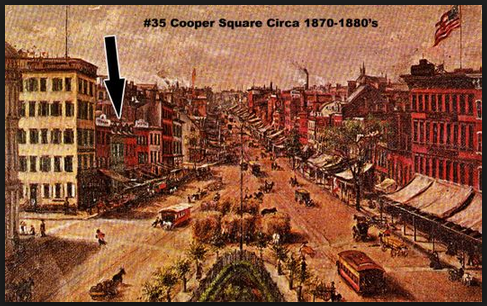

Bares subterrâneos ao longo da Avenida Bowery – onde o tráfico imperava – misturavam homens da elite com rapazes imigrantes, menores de idade em sua maioria, que se prostituiam travestidos nesses chamados “resorts das bichas”. Condenados socialmente e perseguidos pela polícia, esses locais acabaram se proliferando em meados de 1890, quando a cidade chegou a registrar pelo menos seis “resorts” com atividades similares. Dentre os mais famosos e frequentados da época estava o Paresis Hall (também conhecido como Colombia Hall), lar do grupo de meninos andróginos Cercle Hermaphroditis.

O coletivo era formado por alguns dos trabalhadores do Paresis Hall que alugaram um quarto no segundo andar do casarão e moravam por lá. Um de seus membros mais famosos foi Jenny June, também conhecida como Earl Lind ou Ralph Werther, autora de “Autobiography of an Androginy” (“Autobiografia de um Andrógino”, em tradução livre, de 1918) e “The Female Impersonators” (“Os Imitadores do Feminino”, também em tradução livre, de 1922). Escritos em primeira pessoa, ambos os livros contam com detalhes como eram as vidas sexuais, sociais e todos os permenores de LGBTs ao longo do século XIX, além de narrar todo o processo psicológico e estético dos integrantes do coletivo.

Como as leis de então puniam e perseguiam severamente a população trans, se um homem fosse visto na rua com roupas de mulher o risco de ser preso ou linchado era altíssimo. Logo, além de esses locais servirem para a prostituição e contrabando, eles tambem funcionavam como refúgio para os LGBTs da época.

Registros policiais e artigos de jornais descreviam o Paresis Hall como “um antro de degenerados, onde duquesas, princesas, homens vestidos de drag, pintados e maquiados, serviam as mesas da mesma forma que as prostitutas”. Por lá, os rapazes que trabalhavam e por vezes moravam no casarão tinham suas fotos tiradas para uma espécie de “book azul” do século XIX, distribuído para os clientes mais fieis e endinheirados.

Joel S. Harris, investigador da polícia de Nova York, descreveu assim o Paresis Hall durante um depoimento prestado em 1900 perante a corte novaiorquina: “Esse é um resort bem conhecido para rapazes gigolôs, até onde sei. Esses garotos que vivem lá — bem, eles agem de forma afeminada, pintados e maquiados em sua maioria, e se chamam de Princesa isso, Lady Aquilo e a Duquesa do Marlboro; eles se levantam, cantam e dançam como muheres, imitam a figura feminina, chamam-se de irmãs e saem com as pessoas para propósitos imorais”.

Apesar do tom claramento preconceituoso dos depoimentos acima, eles servem para ilustrar não só como a sociedade repugnava tanto os locais quanto as pessoas que fugiam ao “padrão” de gênero, mas também para registrar cmo funcionavam essas organizações coletivas de resistência. Até porque, para além do Paresis Hall, o “formato” do bar foi replicado em outras casas como Little Bucks, Manilla Hall, o Sharon Hotel (também conhecido como “Cock Sucker’s Hall”, ou “Salão dos Chupadores de Rola”, em tradução livre), só para citar alguns.

A primeira cirurgia de redesignação de gênero só ocorreria na década de 1920, nos Estados Unidos, enquanto organizações civis formadas por transexuais só surgiriam mais tarde, 30 anos depois. E, com as recentes leis e declarações assinadas por Donald Trump, é seguro dizer que essa população continua sendo marginalizada e privada de seus direitos fundamentais até os dias de hoje.

LEIA TAMBÉM —> 5 motivos para não perder “O Assassinato de Gianni Versace”

LEIA TAMBÉM —> Fique em casa: 22 séries de temática LGBTQ para assistir online na quarentena do coronavírus