100 ANOS APÓS O INÍCIO DO HIV, A RESPOSTA À COVID-19

A pandemia do novo coronavírus tem trazido enormes desafios para a humanidade e para a ciência. Do isolamento social à paralisação de atividades não essenciais, passando pelas alternativas de tratamento e às pesquisas de vacinas, a Covid-19 tem testado a capacidade dos sistemas de saúde e agentes públicos de todo o mundo. Enquanto lutamos contra mais esse desafio, é importante olharmos para trás e reconhecermos o que a história já nos ensinou sobre outras pandemias que assolaram (e ainda assombram) o mundo.

Uma delas é a pandemia de HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) que, em 2020, completa exatamente um século desde os primeiros registros da sua infecção em humanos. Causador da doença conhecida como Aids, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, esse vírus ganhou bem menos reconhecimento midiático ou respostas públicas nos seus estágios iniciais do que a Covid-19 que vivenciamos hoje.

No estudo “The early spread and epidemic ignition of HIV-1 in human populations” (“A disseminação inicial e a ignição epidêmica do vírus HIV-1 em populações humana”, em tradução livre) os professores Nuno Rodrigues Faria, Philippe Lemey e Oliver Pybus demonstram através de análises de DNA que o vírus do HIV teria transmutado para o ser humano um pouco antes de 1920, entre caçadores de chimpanzés no Camarões.

Utilizando uma técnica de arqueologia viral que analisou amostras de sangue da época, eles detectaram a presença do vírus em seus primeiros estágios de evolução genômica. Fruto de uma parceria entre as Universidades de Oxford, na Inglaterra, e de Leuven, na Bélgica, o estudo afirma que “seus resultados reconstroem as dinâmicas iniciais do HIV-1, e a ênfase que as mudanças sociais e as redes de transporte tiveram no estabelecimento de um vírus em uma população humana.”

Até hoje, para a maior parte do senso comum, a história do HIV começa em 1981, quando os primeiros casos da doença foram identificados em homens gays de Nova York e São Francisco, nos Estados Unidos. Mas as origens da doença e as razões pelas quais ela se espalhou pelo mundo remontam, como veremos abaixo, a um período anterior, intrinsecamente ligado à expansão colonialista e ao imperialismo dos países industrializados.

COLONIZAÇÃO DA ÁFRICA E RUPTURA

No século XIX, as potências europeias começaram a ocupar vastas áreas territoriais no

continente africano, estabelecendo colônias e protetorados extrativistas. Cidades começaram a ser erguidas, administradas por agentes europeus que utilizavam os povos nativos como mão de obra escrava.

O estudo dos cientistas das Universidades de Oxford e Leuven aponta que o início da epidemia de HIV no mundo se deu precisamente em Kinshasa, atual capital da República Democrática do Congo, numa época em que a região foi colonizada pela Bélgica. Pouco antes, ela foi palco de um dos maiores genocídios da história da humanidade, perpetrados pelo rei belga Leopoldo II.

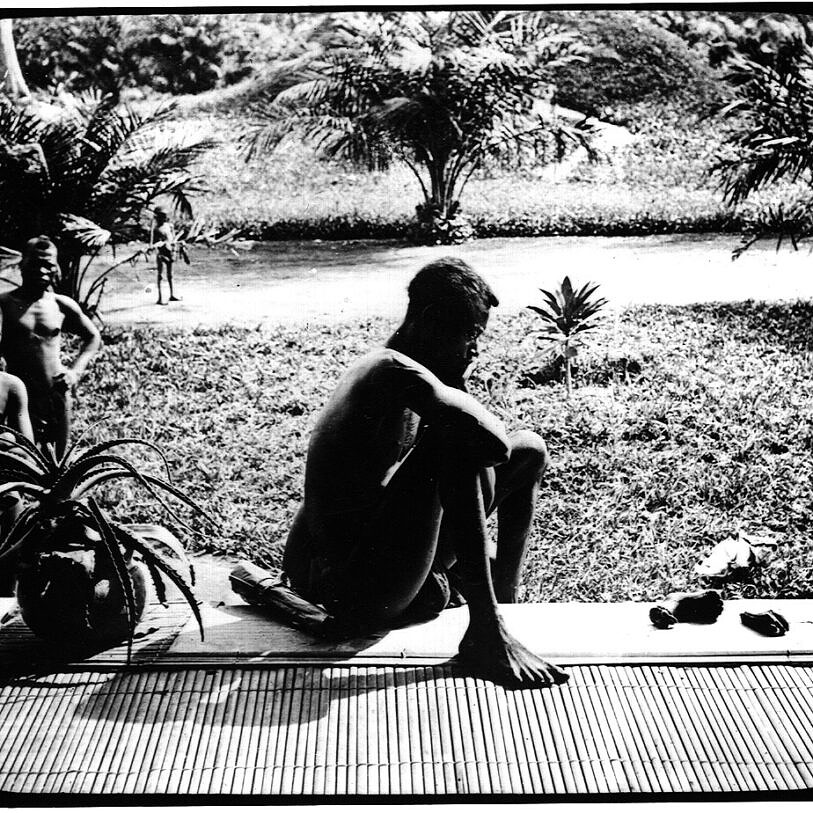

As mudanças nas relações de produção tradicionais, consequências do processo brutal de colonização, começaram a gerar fome no campo e obrigaram populações locais a caçarem animais selvagens para sua subsistência. Como chimpanzés eram comuns na região, eles passaram a ser consumidos em locais mais isolados, que hoje conhecemos como Camarões e República Democrática do Congo.

Alguns desses animais, contudo, eram portadores do Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV) que, ao entrar em contato com o organismo humano, sofreu um processo de mutação e se transformou no Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).

Com o êxodo rural e o crescimento populacional de cidades como Kinshasa, esse vírus encontrou um ambiente propício para se reproduzir. Mas como a transmissão do vírus HIV ocorre de maneira relativamente lenta, por contato sexual direto ou através do sangue, alguns pesquisadores acreditam que somente esses fatores não seriam suficientes para espalhar a doença da maneira como puderam observar no decorrer do século.

Nesse ponto, houve um papel decisivo da administração colonial belga. O primeiro fator foram as campanhas oficiais de vacinação realizadas pelo órgão de saúde da colônia, utilizando as mesmas agulhas e seringas para o maior número possível de pessoas. Elas teriam espalhado o vírus em um ambiente já propício à sua proliferação, numa cidade com condições precárias e uma população masculina que suplantava em 2/1 a feminina, além do grande número de trabalhadoras sexuais.

O segundo fator teria sido a malha ferroviária da região de Kinshasa, que se entendia por toda a África Central. Uma vez que o vírus estava presente na cidade, ele teria viajado para outras regiões do país e do continente pelas pessoas infectadas. Esse processo intensificou sua propagação na África, mas a Aids só seria identificada muitos anos mais tarde.

1981: O MUNDO SE DEPARA COM A AIDS

Em 24 de abril de 1980, Ken Horne é atendido em um hospital de São Francisco, que reporta ao Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) dos EUA: o paciente deu entrada com um tipo raro de câncer chamado Sarcoma Kaposi. Mais tarde, ele seria considerado como o primeiro paciente da epidemia de Aids no país.

Contudo, pesquisadores descobriram que o vírus HIV-1 já estaria em território norte-americano desde 1959, quando um balconista haitiano de 49 anos morreu em Nova York de uma pneumonia oportunista causada pelo Pneunocistis carinii. Outro caso teria sido o primeiro de três filhos de uma trabalhadora sexual de São Francisco, nascido em 1977 e mais tarde diagnosticado como portador do vírus HIV. A mãe morreria de Aids anos depois, em 1987.

Em 18 de maio de 1981, Lawrence Mass escreveu o primeiro artigo do mundo sobre a epidemia de HIV na revista gay New York Native. O título do artigo “Disease Rumors Largely Unfounded” (“Rumores sobre doença largamente infundados”) introduzia o depoimento de uma fonte, que teria ouvido de um médico sobre homens gays em tratamento intensivo por uma “pneumonia estranha”, mas era desmentido pelas autoridades sanitárias que diziam não haver nenhuma onda contagiosa atingindo a comunidade.

Meses mais tarde, em 3 de julho de 1981, o The New York Times publicou um artigo intitulado “Rare Cancer Seen in 41 Homosexuals”, no qual descrevia casos do Sarcoma Kaposi identificados em Nova York e em São Francisco. A partir desse momento, parte da comunidade científica e da mídia começou a associar toda e quaisquer informações sobre o assunto à comunidade gay, e a doença passou a ser conhecida como GRID – Gay Related Immune Deficiency (Deficiência Imune Relacionada aos Gays).

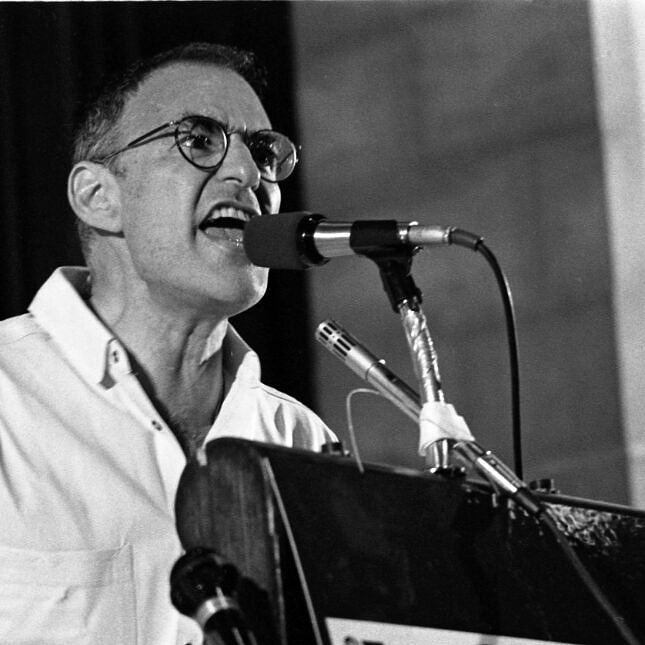

Em janeiro de 1982, o ativista Larry Kramer se uniu a outros militantes da comunidade gay de Nova York e, juntos, fundam a Gay Men’s Health Crisis, uma associação criada para discutir o que era chamado na época de “câncer gay” e levantar fundos para pesquisas sobre a doença.

Alguns médicos e estudiosos começaram a perceber que, ao invés de um câncer e uma pneumonia “gay”, eles poderiam estar se deparando com os sintomas de uma doença infecciosa transmitida por vírus. Essa mudança aconteceu quando os mesmos sintomas começaram a ser identificados em mulheres parceiras de homens infectados, sugerindo que o vírus poderia ser transmitido também através do sexo heterossexual.

Em um encontro em Washington, o CDC, líderes da comunidade gay e representantes do governo federal chegaram a um acordo de chamar a doença de Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), visto que existia farta evidência de que ela não atingia exclusivamente homens gays.

Somente em 1983, entretanto, a pesquisadora Françoise Barré-Sinoussi, do Instituto Pasteur, em Paris, isolaria um retrovírus que matava as células T do sistema linfático de um paciente gay com Aids. Alguns meses mais tarde, ela encontraria o mesmo vírus em amostras de outras pacientes gays e hemofílicos. Esse retrovírus então ganharia vários nomes, até ficar mundialmente conhecido como HIV, em 1986.

Nesse mesmo ano, Larry Kramer escreveu um artigo para a New York Native com o título “1.112 e contando”. A provocação do artigo dava o número de pessoas diagnosticadas com sérias complicações por causa da doença naquele ano e era uma chamada para que a comunidade gay começasse a pressionar os órgãos públicos por tratamentos e pesquisas, cinco anos após o vírus ter surgido nos EUA.

Dois anos antes, Kramer tinha perdido seu companheiro para a Aids, e começou a organizar protestos, escrever manifestos e fundar o grupo conhecido como ACT UP: AIDS Coalition to Unleash Power. No ano seguinte, ele lança a peça “The Normal Heart”, mais tarde adaptada para o audiovisual pelo diretor Ryan Murphy (2014), na qual descreve a história de um jovem escritor e suas batalhas políticas com a sociedade, a mídia e outras lideranças gays para trazer visibilidade para a crise de saúde pública do HIV.

Em janeiro de 1986, o Dr. Anthony Fauci, então diretor do National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), disse ao NYT que “um milhão de americanos já foram infectados com o vírus e esse número deve saltar para pelo menos 2 ou 3 milhões entre 5 a 10 anos”. Um ano mais tarde, o mundo já tinha mais de 71.751 casos confirmados de infecção pelo HIV, e a Organização Mundial de Saúde (OMS) estimava que 5 a 10 milhões de pessoas poderiam contraí-lo ao redor do planeta.

É nesse mesmo ano a droga chamada AZT (ou zidovudina), até então usada no tratamento de câncer, se torna o antirretroviral aprovado pela FDA (Food and Drug Administration), nos EUA.

Essa é uma informação importante, já que a recomendação do AZT guarda algumas semelhanças com a “prescrição” política da hidroxicloroquina na atual crise do coronavírus.

Muitos ativistas, jornalistas e pesquisadores argumentam ainda hoje que a administração da AZT “matava mais rápido que a doença não tratada”, devido ao seu nível de toxidade e a potência devastadores dos seus efeitos colaterais.

O principal argumento é que os interesses da indústria farmacêutica foram priorizados em detrimento da pesquisa e do desenvolvimento de um tratamento efetivo, que aliviasse o sofrimento e ampliasse a expectativa de vida dos pacientes, ou mesmo de uma vacina. Isso ganha ainda mais força pelo fato de que apenas grupos sociais marginalizados eram, pela ótica do poder público, os únicos atingidos pela doença.

O primeiro tratamento com uma combinação de diferentes drogas e antirretrovirais que seria considerado mais apropriado para as particularidades do HIV viria somente em 1992. O início daquela década, porém, foi quando a pandemia atingiu seu ápice de letalidade, ceifando a vida de várias figuras públicas da política, da arte e do entretenimento. Até que essa combinação de medicamentos fosse disponibilizada e chegasse aos sistemas de saúde do mundo, muitas vidas foram perdidas.

Atualmente, segundo os últimos dados apresentados pela OMS em 2018, existem 37,9 milhões de pessoas infectadas com HIV em todo o mundo. Dessas, 23,3 milhões (62%) recebem tratamento antirretroviral. Apenas no continente africano, 25,7 milhões de pessoas estão infectadas, enquanto nas Américas são 3,5 milhões convivendo com a doença.

A “PESTE GAY” NO BRASIL

Quando os primeiros casos de Aids começaram a ser detectados nos EUA, eles passaram a ganhar repercussão em revistas científicas e grandes jornais. Essa exposição levou as informações a outros países, que começaram a identificar pacientes em situação semelhante aos norte-americanos. No Brasil, o primeiro caso foi registrado em 1982 e a doença logo recebeu a alcunha de “peste gay” pela imprensa da época.

Já estávamos próximos ao fim da ditadura militar, mas os órgãos de saúde ainda sofriam com certa censura em casos epidêmicos, como aconteceu com a epidemia de meningite, em 1974. O Dr. Artur Timerman foi um dos primeiros especialistas a cuidar de pessoas com HIV no país. “Ninguém estava preparado para cuidar desses pacientes porque faltavam informações precisas. Por isso, havia muito medo de se contaminar com a saliva ou vômito, por exemplo. Para que um soropositivo fizesse uma endoscopia, era preciso praticamente implorar a médicos e técnicos”, relatou à revista Veja, em 2016.

Em 1986, com o país em vias da redemocratização e governado por um presidente civil, os movimentos para a Constituinte e a subsequente criação do Sistema Único de Saúde (SUS) estavam avançados, possibilitando ao Ministério da Saúde criar o Programa Nacional de DST e AIDS, pelo então ministro Roberto Figueira Santos. Esse programa foi precursor de todas as políticas públicas que vieram nos governos posteriores e garantiram ao Brasil o reconhecimento internacional como um dos países mais avançados no tratamento e prevenção da doença.

Em 1987, o Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) isola o vírus pela primeira vez na América Latina e, no ano seguinte, o primeiro caso de HIV positivo é identificado em um representante dos povos indígenas. O país já acumulava 4.535 casos da doença. Em 1989, a farmacêutica Burroughs Wellcome reduz o preço do AZT por aqui, após muita pressão de ativistas. Não muito tempo depois, o cantor Cazuza morre aos 32 anos, enquanto o país registrava mais de 6 mil casos confirmados.

A distribuição gratuita de medicamentos antirretrovirais pelo SUS só chegou em 1991, acompanha de campanhas de prevenção e a oferta de preservativos. Dois anos depois, o AZT começa a ser produzido no Brasil, mas o número total de casos já havia chegado a 16.670.

Somente no final da década, em 1999, a situação começa a se estabilizar e o governo brasileiro anuncia a redução de 50% no número de mortes e 80% de infecções oportunistas em função dos 15 medicamentos disponibilizados pelo SUS no coquetel anti-AIDS. Em 2001, o Ministério da Saúde começa a quebrar patentes dos medicamentos associados ao tratamento da doença, com o objetivo de reduzir seus custos.

Em 2006, os números totais de casos registrados no Brasil acumulavam 430 mil pessoas infectadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), 85% das pessoas vivendo com HIV no país em 2018 sabiam da sua condição. Dessas, 66% estão em tratamento e 62% têm carga viral indetectável.

Muito material científico e jornalístico vem sendo produzido acerca da pandemia de Covid 19, e mesmo em meio a muita controvérsia, alguns fatos são claros: houve uma rápida identificação do vírus e um esforço grande da comunidade internacional na contenção do mesmo. Mesmo que existam exceções, muitos países paralisaram suas economias, investiram na capacidade dos seus sistemas de saúde e destinaram recursos para pesquisas de vacina e manutenção da renda dos trabalhadores e da viabilidade dos pequenos, médios e grandes negócios.

No caso do HIV, essa resposta demorou mais de 60 anos para que os esforços pudessem chegar a um nível de estabilização, desaceleração e achatamento da curva similar ao que presenciamos em relação ao novo coronavírus. Guardadas as devidas proporções das pandemias, é possível estabelecer uma comparação entre as atitudes tomadas nos dois casos. Quando a doença atinge majoritariamente as minorias sociais, a resposta é infinitamente mais lenta do que quando há capacidade de se espalhar pelo público geral.

Mesmo que a maior parte das vítimas da covid-19 também esteja entre populações historicamente oprimidas, somente a possibilidade de essa doença se espalhar entre outros estratos da sociedade de maneira mais homogênea já fez com que as ações dos entes governamentais fosse completamente distinta e mais célere do que a destinada à pandemia do HIV.

Por outro lado, o estigma e o preconceito gerados pela prevalência da Aids entre gays, hemofílicos, usuários de drogas injetáveis e pessoas oriundas do Haiti ou do continente africano, foi diretamente proporcional à demora e ao descaso das autoridades de saúde pública ao redor do mundo para lidar com a doença.

A questão aqui não é se uma pandemia foi ou é mais importante que a outra. Mas é interessante que nós possamos observar a distinção nas ações dos entes responsáveis pela elaboração e implementação das políticas de saúde nas duas ocasiões. Enquanto o coronavírus foi rapidamente identificado, paralisou mais de um terço da circulação de pessoas e mercadorias em todo o mundo e tornou os investimentos científicos em prioridade máxima, o HIV circulou desconhecido por mais de 60 anos entre as primeiras infecções e a sua identificação.

Enquanto o HIV estava restrito a países africanos, ele matou um número incontável de pessoas sem levantar qualquer suspeita, por total negligência da comunidade científica internacional e da indústria farmacêutica, cujas pesquisas visam quase exclusivamente o retorno financeiro. Com base nessa lógica, a vida de quem produz menos riqueza consequentemente vale menos do que a daqueles que podem pagar.

A exposição desses fatos nos leva a concluir que o fator determinante para o sucesso ou fracasso das ações de controle de uma determinada doença estão intrinsecamente ligados a questões sociais e, principalmente, à desigualdade. Em ambas as pandemias, percebe-se que, enquanto as populações atingidas estiverem na base da pirâmide social, as ações de tratamento e contenção pelos agentes responsáveis são tímidas. A partir do momento que a população atingida transborda a fronteira daqueles “condenados” à invisibilidade social, as ações passam a ser imediatas e robustas.

Portanto, a questão principal que tem se apresentado como um grande problema em relação à saúde pública (e outras áreas de interesse coletivo) não é necessariamente o surgimento de novas doenças: é o sistema desigual que faz com que concentremos os recursos para uns, enquanto negamos o mesmo para outros, com base em critérios econômicos, geográficos e sociais.

LUIZ GUILHERME OSÓRIO

Formado em Internacional Business pela UCLA e Comunicação Social pela UFRJ. Passou um período pela faculdade de Direito da UFJF, trabalhou na Revista Seleções e hoje trabalha como especialista em Direitos Autorais e Propriedade Intelectual na internet em uma empresa de tecnologia em Los Angeles. É gay, casado e feliz, e tenta fazer tudo ao seu alcance para contribuir para o benefício de todos os seres sencientes do universo.